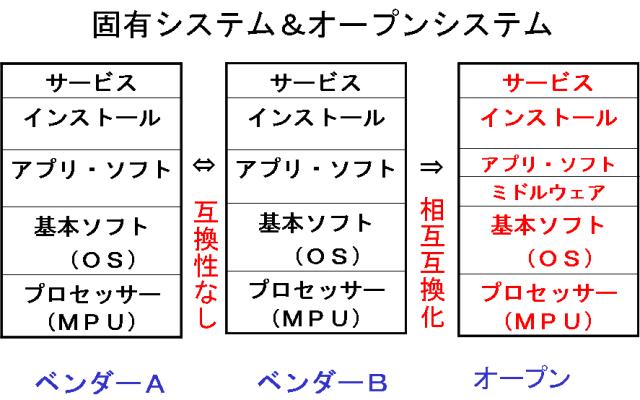

コンピューターのネットワーク化の動きと並行して、コンピューターのオープン化の動きが進展しました。各ベンダー製品間の互換性が無いために、プロセッサー(MPU)、基本ソフト(OS)、アプリケーション・ソフトから、インストレーション、サービスに至るまでの供給を単一のベンダーに依存せざるをえなかった「固有システムの時代」が終焉したのです。特に、以下の報道のように「ウィンテル連合」の勢力が優勢になりました。

汎用機が全盛期であった時代はIBMが業界の「顔」であったが、1980年代以降のパソコンの急速な普及で同社は盟主の座を追われる。主役に躍り出たのは頭脳部品である超小型演算処理装置(MPU)を押さえたインテルと基本ソフト(OS)で圧倒的なシェアを獲得したマイクロソフト。いわゆる「ウィンテル連合」だ。 (2003/01/01日本経済新聞)

固有システムの時代には、ベンダー各社システムのうちのアプリケーション・ソフトの一部として位置づけられていたミドルウェアが独立の地位を与えられたのもオープン・システム時代の特徴と言えます。ミドルウェアは、基本ソフト(OS)とユーザー・アプリケーションの間に位置するソフトウェアの総称ですが、これが独立の地位を与えられることにより、コンピューター・システムの構築・変更・増設が容易になりました。様々なベンダーから様々な用途のミドルウェアが供給されていますが、「講義の要求仕様」に例示されている「グループウェア」は、下掲の新聞報道でも説明されているように、情報の共有化やワークフロー支援のコミュニケーション・ツールとして機能するミドルウェアなのです(詳細は別稿「インタ-ネット・ビジネス論」第10課参照)。

グループウェアとは

PC同士をネットワークで結び、グループ(部署)内で電子メールやスケジュール管理、掲示板などの機能を共有するシステム。米ロータスの「ノーツ・ドミノ」が全世界約7,800万社で採用されており最大手。マイクロソフトも「エクスチェンジサーバー」と呼ばれる基盤ソフトに、住所録やメモなど個人用の情報管理ソフト「アウトルック」を組み合わせグループウェア機能を提供している。

(2001/8/18日本経済新聞)