�R�|�P�D���̎��W�i�K

�u�ǂ�ȂɃR�~���j�P�[�V��������f�B�A���[�������ăf�[�^�����W����̐��������Ă��Ă��A���͍����đ҂��Ă��ē���ł�����̂ł͂���܂���B�u�~�������͉��Ȃ̂��v�����m�ɂȂ�u���̂��߂ɕK�v�ȃf�[�^�͉��Ȃ̂��v�����ĂɂȂ�킯�ł����A����ȑO�Ɂu�����͉����������̂��v�𖾂炩�ɂ��Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����́A�ƒ됶���ł��������Ƃ������āA�Ⴆ�u�Ƃ����Ă����v��u�Ԃ������v�Ƃ����ӎv���͂�����Ǝ����Ă��Ȃ��ƁA�܊p�̕s���Y�f�[�^��V�ԃf�[�^�Ȃǂ��C�t����ʂ܂ܖڂ̑O��ʂ�߂��Ă��܂��A�ӎv����̂��߂̒m���i���j�Ƃ��Ė��ɗ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B

�R�|�P�|�P�D�T�v�Q�g������̑����I�c��

�u���͂P�T�Ԃ̂����ɓ��4000m���̎R�ɓo�������Ƃ�����v�ƌ����܂��ƁA���̐l�́u�ւ��[�v�Ƌ�����������܂��i�Ȃ��A��������̂��ړI�Ȃ̂ł����j�B�����M����ꍇ�ɂ́A�T�v�P�g(What:Who:When:Why:Where:How)�m�ɂ���K�v������ƌ����܂��B���̎��̘b���A�g�}�C���V�e�B�[�h�ƌĂ�A���ꎩ�̂̕W����1,600m������u�f���o�[�Łv(Where)�A�������A�R���܂Ŏ����ԓ��H���ʂ��Ă���̂ŁA�u��p�ԂŁv(How)�o�����Ƃ��������A���͂��܂�����Ȃ��Ă������b�Ȃ̂ł��B�I�t�B�X�ŋc�_������ꍇ�ɂ́A�X�ɁA������̂g(How much)���������T�v�Q�g�m�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł��B����́u�\�����v�v���ʂ̎{��(What)���A�N���iWho�j�ӔC�������āA�����܂ł�(When)�ǂ̂悤��(How)���s���A�ǂ̂��炢�̌o�ό���(How much)��������̂����炩�ɂȂ�����̎x���E�x���₷�����̂ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�R�|�P�|�Q�D�Ȃ������Ȃ̂���������ɂ������W

�w������Ɏ��́u�����͉����̌��̂��߂ɍs�����̂��v�Ƃ���������Ă��܂����B���ۂɁA�����ɂ���Ď����W�ɂ��Ẵf�[�^��������W�߂Ă��A�u�ł͂ǂ�����̂��v�Ƃ������Ƃ̌��_�ɂȂ���Ȃ���u����ӎv����̂��߂ɕK�v�Ȓm���v�ɂȂ�܂���B�Ⴆ�A�悭���������ɏo����܂����A��m�̗����̐����K���̘b������܂��B�u��m�ł͌C�𗚂��Ă���l�����Ȃ��v�Ƃ����������������������Ƃ��Ă��A�C�̔̔��Ǝ҂́A�u�C�̌��p���m���Ă��Ȃ����J���s�ꂾ����ϋɓI�ɐi�o���ׂ����v�Ƃ����������̂�Ηǂ��̂��A�u�C�������̍w���͂��Ȃ��̂�����s��i�o�͎~�߂�ׂ����v�Ƃ����������̂�Ηǂ��̂��ӎv��������邱�Ƃ��ł��܂���B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�Ⴆ�A�C�ɑ���F�m�x��w���̓��x���Ȃǂ́u�ǂ����ČC�𗚂��Ă��Ȃ��̂��v�̗��R�𖾂炩�ɂ���s�꒲���A�C�e���������邱�Ƃɂ���āA�ǂ���̉������Ó��Ȃ̂�������K�v������܂��B

�R�|�P�|�R�D�j�e�r���॥��ӎv����u���̒���

�܂��A�����̌��ʎ���ŁA����Ɍ��������Ή������邾���̐��ݔ\�͂����邩�ǂ����ɂ��Ă��\�߉������������Ă����K�v������P�[�X������܂��B���鎞�Ɏ��ۂɂ������b�Ȃ̂ł����A�Z�p�҂̃O���[�v���������������ʁA�u���̐��i�̎s��̋K�͂��ɂ߂đ傫������ϋɓI�Ɏ��ƓW�J�����ׂ����v�ƒ�Ă��Ă������Ƃ�����܂��B�������A�Ԃ��Ɍ������Ă݂�ƁA���̎s��ł̂j�e�r�i�����̂��߂̗v���FKey Factors for Success�j�́u���푽�l�Ȏd�l�̐��i�̒Z�[�������v�ł���A���ۂɁA�����ɂ��钆����ׂȃ��[�J�[���_��r�q�ɏ������������ċ����Ή����邱�Ƃɂ���Ďs�ꂪ���藧���Ă��邱�Ƃ�������܂����B�c�O�Ȃ���A�u����肪�����v�Ƃ����j�e�r�ɑΉ�����̂ɂ͓��ł͋K�͂��傫�����Đ��ݔ\�͂����������̂ł��B�j�e�r�ɑ���z�����������Z�p�҃O���[�v�̒�Ăɑ��Ď��́u����ł́A�g�s�ꂪ�傫�����瓌�ł͑��ȃ��[�����̎��Ƃɏ��o���ׂ����h�Ƃ����Ă���̂Ɠ����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ɲ��������̂ł����A��͂�A�����ɓ������Ă͂j�e�r�Ɋւ��ĕ������Ă������̒m�������ĉ������\�����A�����������邽�߂̒����ɂ��ė~���������Ƃ����̂��{���ł����B

�R�~���j�P�[�V��������f�B�A����g���ăf�[�^���W�߂ďW�v���Ă��A�������ꂾ���ł͗L�p�ȏ��ɂȂ�܂���B�P�Ȃ鎖���␔���̗����ł͐܊p���W�����f�[�^����̎�������ɂȂ��Ă��܂��܂��B���v��͂������ăf�[�^�̎��u�Ӗ������v�i������ǂ������j��T���āA�����̍\���⌟�ɖ𗧂Ă�K�v������܂��B�܂��A�t�ɁA�f�[�^�̌��������ƁA����������������A���ꂪ�W�҂��~�X���[�h���邱�Ƃ�����܂�����v���ӂł��B���v��͂̑f�{��g�ɂ��邱�Ƃ͏�e���V�[�����߂��ŏd�v�ł���A�Љ�l�Ƃ��ĉƒ�l�Ƃ��Ă̐����̗l�X�ȋǖʂŗL�͂ȕ���ɂȂ肦�܂��B

�R�|�Q�|�P�D�����ĐX������

������������ōݐE���ɖ^��s�Ŏ��ۂɂ������b�ł��B���q�s���̒蒅�����Ⴍ�A���s���Ď������C�����Ă������ɗ��E���Ă��܂��̂ɓ���ɂ߂��^��s���������E�҂̓����͂������ʏo�������_�́u�������E�҂͒��������|�I�ɑ����v�ł���A�u���N����͒����̗̍p�͎�T���悤�v�Ƃ����̂��ӎv����̓��e�ł����B���Ƃ��Ɓu�����̂��Ȃ������͂��Ă������̂��Ȃ������͂��Ȃ��v�̂ł����A���q���̌X�����i�ނ��Ȃ��u�q�ǂ��͒�����l�����v�Ƃ����P�[�X��������̂ł�����A��W�c�i���{�̏����S�́j���̂��炵�Ē����̊��������|�I�ɍ����̂ł��B�ł�����A���v�T���v���i�������E���q�s���j�Œ����̍\���䂪���|�I�ɍ��������͎̂��ɓ��R�̂��Ƃ������̂ł��B���ʂ̖��ɔY�ޓ����҂́A�ǂ����Ă��u�i���v�T���v���j�����ĐX�i��W�c�j�������v�̕��Ɋׂ肪���ł��B

�e���r�̃j���[�X�E�V���[�Ō����@���̊����Ƃ��̂j�����A�����l�ɂ��E�l�����ɐG��āA�u�O���l�ƍߎ҂̔䗦�����܂��Ă����v�ƃR�����g������A�u�O���l�ƍߎ҂ł͒����l�̔䗦�����|�I�ɍ����v�Ƒ����āu�����l��������ƍߎ҂Ǝv���v�ƌ�������̌����Ƒԓx�������܂����B���͂�����ă��b�Ƃ��܂����B�������{�ꌤ�C�ŗD�G�ŔM�S�Ő��X���������l�̎�ҒB�ɐڂ��Ă��邽�ߒ����т����ɂȂ��Ă��邽�߂����ł͂���܂���B�����ɂ��u�����ĐX�������v�̌����������A�������A�e���͂̋����}�X���f�B�A��ʂ��Đ��_���~�X���[�h���錜�O����������������ł��B�o�����̒ቺ�ɔ����ē��{�l�l���������Ă��Ȃ��̂ɑ��āA�O���l�̓��{�ւ̗����͑������Ă��邩���W�c�i���{�ݏZ�l���j���̂����v�T���v���i�ƍߎҁj�Ɠ��l�Ɂu�O���l�̔䗦�����܂��Ă����v�̂ł͂Ȃ����A�������A�ݓ��O���l�i��W�c�j�̂����ł��O���l�ƍߎҁi���v�T���v���j�Ɠ��l�Ɂu�����l�̔䗦�����|�I�ɍ����v�̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�₪�����܂��B��b�I�ȓ��v��͂ɂ�錟�������������������l�̌�����s�p�ӂɔ����������̂ł������Ƃ�����A���ۊԂ̗F�D�W�p�ɑ��˂���̂ɂȂ�̂ł͂Ȃ����ƌ��O���Ă��܂��B

�R�|�Q�|�Q�D���ϗʉ�͂œ�����V���ȋC�t��

���ɂ͌`��F�A�傫���ȂǑ����̕ϗʂ�����܂��B�F��`�Ȃǂ͖{���A�i���O�����̂�����̂ł����琔�ʉ��ł��Ȃ����̂ł����B�������A���v��͂̐��E�ɑ��ϗʉ�͂␔�ʉ����_���m�����Ĉȗ��A��ʃf�[�^����@������T��o�����Ƃ��鎎�݂������悤�ɂȂ�܂����B�����A�d�ݎ��ފW�̎d�������Ă������ɓV�䒼�t�Ɩ����̏o���тɂ��đ��ϗʉ�͂����݂����Ƃ�����܂��B�삵�����̋@��̏Ɩ����̕ϗʁi�w���j�Ƒ��o�ב䐔�i�x�j�̊W�����̂悤�ȓ����ŕ\���āA�̔����v�f�[�^�x�[�X����@��ʂɕϗʂƑ��o�ב䐔�̎����������邱�Ƃɂ���āA�ǂ̕ϗʂ����o�ב䐔�Ƒ��֊W�������̂�����o���̂��ړI�ł����B���ꂪ������A�ł����o�ב䐔�������Ȃ�悤�ȕϗʂ��������V���i��v���Ĕ̔��ł��邩��ł��B

�@�@ �@�@�x���`1�w1 + �`2�w2 �{�`3�w3 �E�E�E�{�`i�wi

���ϗʉ�͂̌��ʁA�ӊO�Ȃ��ƂɁA�u�V�䒼�t�������̃t���[�����ڗ����Ȃ��v�Ƃ����ϗʂ��ł����o�ב䐔�Ƒ��֊W�����邱�Ƃ�������܂����B�Ɩ����̃f�U�C�i�[�̓t���[���̕�����@���ɔ��������邩�Ƃ������Ƃ��d�_�Ƀf�U�C�����Ă��܂������A�Ɩ����̃J�^���O�ɂ����̐�����������B�e���ăt���[���̔��������A�s�[������ʐ^���f�ڂ��Ă��܂����B�V�䒼�t�Ɩ����ɑ��郆�[�U�[�̖ڐ��͉��������������̂ł���A���̐�����������̂��̂ł͂Ȃ������̂ł����A���[�U�[�̖ڐ���x�O�����āA�ڗ�������������Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ�������ڗ������悤�Ƃ��ăf�U�C�������Ă����Ƃ������Ƃ����������̂ł��B�����Ă����c��ȓ��v�f�[�^�ɓ��v��͂������邱�Ƃɂ���āA�V�����C�t��������ꂽ�킯�ł��B�������݂������ɂ́A��^�R���s���[�^�[�łȂ��Ă͂ł����A�]���āA�h�r����̃T�|�[�g���K�v�������̂ł����A���݂ł͐��\���啝�Ɍ��サ�Ă��܂��̂Ńp�\�R���ł����ϗʉ�͂����邱�Ƃ��ł��܂����A���ϗʉ�͗p�̃p�b�P�[�W��\�t�g���s�̂���Ă��܂��B����܂��܂��A���p���e�ՂɂȂ����TT�������n�ɗ��p���邩���Ȃ����ɂ���āA��Ƃ̏�e���V�[�ɑ傫�ȍ������Ă������Ƃł��傤�B

�R�|�Q�|�R�D�����̌@����

���f�[�^����͂�����̒��ɐ��ލ��ڊԂ̑��֊W��p�^�[���Ȃǂ�T���o���Z�p�Ɂu�f�[�^�}�C�j���O�v������܂��B�u�����^�f�[�^�x�[�X���p�@�v�ł���A�f�[�^�x�[�X�ɖ�����Ă���c��ȃf�[�^�̒����礂��鑊�֊W�Ȃǂ̖@���������������̂�I�яo���Ē��o����Ƃ��낪�z�R����z���̌@(mining)�����ƂɎ��Ă���Ƃ��납�炱�̖��O�������Ă��܂��B

�Ⴆ�A�w�������Ȃǂ̌ڋq�f�[�^�ɤ��A���ͤ���֕��͂Ȃǂ̓��v�I��͂������Ĥ�@�����������o���ă}�[�P�e�B���O��L�v�ȉ������\�����邱�Ƃ��ł��܂��B�L���Ȏ���ɃA�����J�̃E�H���}�[�g���s�������v�I��͂�����܂��B���֕��͂��s�����Ƃ���A����j���Ɏ����ނƊʃr�[�����ꏏ�ɔ����j����������Ƃ������Ƃ�������܂����B����ɂ���ē���ꂽ�u�����ނ��悤���܂ꂽ�j�������łɊʃr�[�����w�����Ă���v�Ƃ������������n�Ɍ����ꂽ���ʤ�u�����ނƊʃr�[�����ߐڂ��Ē�v�Ƃ����̔����i��S�X�܂ŋ��L����邱�ƂɂȂ蔄�㑝�i�������ł����̂ł��B�����悤�ɂ��Ĥ�u�R�[���t���[�N�Ȃǂ̃V���A���ނ̔����Ƀo�i�i��I��u���v�Ƃ����̔����i�����o����܂�����f�[�^�}�C�j���O���s�������ʁA����H�p�ɃV���A�����w�����闈�X�q�͓����Ƀo�i�i���Ⴊ������Ƃ�������������ꂱ������n�Ɍ����邱�Ƃ��ł�������ł��

�����ނƊʃr�[���A�V���A���ƃo�i�i�A���ꂼ��ꌩ���̊W���Ȃ������ȂƂ���Ɏ��͏d��ȑ��֊W���������̂ł��B��K�̓f�[�^�x�[�X�̎R���疰���Ă���������@��N�����A�S�ГI�ŋ��L�E���p�����T�^�I�Ȏ���Ƃ����Ă����ł��傤��o���E���E���̂R�j�Ɉˑ��������ȉc�Ƃ̐��E�ɁA���v�I��͂Ȃǂ̉Ȋw�Ƃ����V�����j������A���L�E���p���₷�������ł��A�^�́u�}�[�P�b�g�E�C���v���������邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B

�R�|�R�D���̔��M�̒i�K�c�}�\���i���̗L����

�܊p���肵�������ĂȂǂ̌`�ɂ��Ĕ��M���Ă��A��M�҂ɊS�������Ď�����āA���̈ӎv����ɖ𗧂Ă��Ȃ���Ζ��ʂȂ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�u��X�ۃ��f�B�A�Ԃ̋����ƗZ���v�ł��Љ���u�`�h�c�l�`�T�i�K���w���S���v���A�ȉ��̂悤�Ƀ��f�B�t�@�C���Ă��̂܂܁u��M�҂̐S���Ƃ��Ďg�������ł��B

�`�F�@�@ Attention�@�@���� �u������A�����낤�v�ƒ��ӂ����������� �T�F�@�@ Interest �@�@ �S ���̏��݂ɊS������������ �c�F �@ Desire �@�@�~�] �u���Ƃ��������v�Ƃ��������҈ӎ����������� �l�F�@�@ Meditation �@�n�� ���̋ᖡ�E��ֈĂƂ̔�r�����𑣂� �`�F �@ Action �@�@���s �ŏI�I�Ȉӎv����ɓ���

�����ł́A�ӎv����𑣐i����̂ɗL���ȏ��`�B�̕��@�Ƃ��Đ}�\���ɂ���M���Ƃ肠���čl�@�������Ǝv���܂��B

�R�|�R�|�P�D�O���t���̗��_

�o�c���̋Ɩ��ɏ]�����I���o�c�𐄐i���悤�Ɠw�͂��Ă������ɁA�s�̎Z�𗝗R�ɏk���܂��͓P�ނ̌��Ƃ������ƕ���i�r�W�l�X�E���j�b�g�F�a�t�@Business Unit�j����A�u���̂a�t�̐��i�͈��|�I�Ƀ}�[�W���i���v�j�������|�I�ɍ����̂����猻��̂܂ܑ���������ׂ��ł���v�Ƃ������_���܂����B�m���ɁA�}�[�W���������̂a�t�ɔ�ׂĈ��|�I�ɍ����͎̂����ł����B�������A���̋c�_�́A��]�������|�I�ɒႢ�i�R�X�g�𓊉����Ă��甄�㍂�Ƃ��ĉ������܂ł̊��Ԃ������j�Ƃ������ʂ̎������������̂ł����B���̂悤�ɁA��̎��i���̏ꍇ�́u�}�[�W�����v�j�݂̂ɂ��ꎟ���I�ȋc�_�͌�������_�ɂȂ��鋰�ꂪ�����ϊ댯�ł��B���̂悤�ȏꍇ�͂�����̎��i���̏ꍇ�́u��]���v�j�ƍ����ē��ŃO���t�ɕ\�����Ă݂�A�e�a�t�́u�}�[�W�����~��]���v�i������u������`�䗦�v�Ƃ������Ƃ�����܂��j����ڗđR�ŕ�����܂��B

�{���Ȃ�A�u���̓I�ɍl�@����v���Ƃ��d�v�ł���A���ł͕s�\���Ȃ̂ł����A���ʏ�ɕ�����₷���\���ł���͓̂��̐��E�܂łł����A�O�ȏ�̎����������ꍇ�ł��A�K�v�ɉ����ČX�ɓ�̎���g�ݍ��킹�ĕ��ʏ�̃O���t�ɓW�J���ĕ\������Ώ[��������邱�ƂȂ̂ł��B�ȉ��̂悤�ȁA�O���t�̗��_���������āA���v�l�ɂ�鑍���I�ȏ�p�𐄐i����K�v������܂��B

�E �u�v���␔���Ɏア�v�Ǝv���Ă��郁���o�[�ɂ��e���݂₷��

�E �l�X�Ȕ�r�E�Ώۂ����邱�Ƃ��ł���

�E �S�̂̃o�����i���U�j�̏�ԂȂǂ��ώ@���邱�Ƃ��ł���

�E �ׂ������l�ɂƂ��ꂸ��ǓI�Ȕ��f���ł���

�E �W�҂������������L���₷���Ȃ�

�R�|�R�|�Q�D�}�\���̏ꍇ�̗��ӓ_

����c�Ə��ɏo�������Ƃ���A�c�ƃ}���ʂ̉c�Ɛ��т̏�Ԃ������O���t���ǂɂ͂��Ă���܂����B�����̔̔��\�Z���ǂ��܂ŒB���ł��Ă��邩�������O���t�ł����B�c�Ə����Ƃ��ẮA���̃O���t���f�����邱�Ƃɂ���āA�c�ƃ}�����m�̋����S���h�����āA�c�Ə��S�̂̔̔����т����߂悤�Ƃ����_�����������̂ł��傤�B�������A�ȑO����m���Ă����D�G�c�ƃ}���̔����͉c�Ə����̎v�f�Ƃ͈Ⴄ���̂ł����B�����A�̔��\�Z�B����������\������Ƃ���ɖ�肪�������悤�ł��B�c�ƃ}���ʂ̔̔��\�Z�����߂�ꍇ�ɁA�ӗ~�I�ȉc�ƃ}���������ڕW�i�]���āA�B������ڕW�j��ݒ肷��ꍇ������܂����A�ł��邾���B���̌����݂����Ă₷���̔��\�Z�ɂȂ��ė~�����Ɗ肤�̂��l��ł��B���������ꍇ�ɁA�ӗ~�I�ȉc�ƃ}�����ΑO�N�����L�����i�Ɛщ��P�x�������w�W�j�͍����Ă������̔̔��\�Z�B�������Ⴂ�̂ɑ��āA�����łȂ��c�ƃ}���͂��̋t�ɂȂ�Ƃ����P�[�X���N����\��������킯�ł��B�Ɛщ��P�x��x�O���������̔̔��\�Z�B�����������O���t�����Ď��������Ŗ{���̎m�C���g���ł���̂��낤���Ǝv���܂��B�����������Ƃ��J��Ԃ��Ă�����A�̔��ڕW��Ⴂ���x���ɐݒ肷��X���������Ȃ�܂��̂ŁA�c�ƃ}���̐����̓��@�t�����キ�Ȃ�A�O���t�̎g�p�����ʓI�ɋt���ʂ�ł��܂��\��������܂��B

PowerPoint�̂悤�ȃv���[���e�[�V�����p�̃\�t�g�E�F�A���[�����Ă��܂������A�C���g���l�b�g����K�v�ȃf�[�^�����o���ăO���t�B�b�N�@�\�����������p�\�R����p�����Y��Ȑ}�\���ȒP�ɍ쐬�ł���悤�Ȋ��ɂȂ�܂����B�������A�t�ɁA�Y��Ȃ����ʼn���i���������u�O���t�̂��߂̃O���t�v�����Ղɍ����X���������Ȃ��Ă����͎̂c�O�Ȃ��Ƃł��B�}�\�������ď���`�B����ꍇ�ɂ͈ȉ��̂悤�ȗ��ӓ_��O���ɂ��Ď��g�ޕK�v������܂��B

�`�D�|�C���g����ڗđR�ł��邱��

�u�������������̂��v�Ƃ����i���_������l�ɕ�����₷���}�\�łȂ���Ȃ�܂���B���̂��߂ɂ́A��̐}�\�ł����������i�����悤�Ƃ����A�}�\���ƂɈ�̑i���ɍi��K�v������܂��B�}�\���ƂɁu�����|�C���g�E�R�����g�v��t����̂��ǂ����@�ł��B�ؓ��𗧂ĂāA���̐}�\�̑i���_���Ȃ����`�Ŏ��o�I�Ȓ��s���A���������ʓI�ɑi�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�a�D�K�ȃO���t���I�����邱��

�O���t�ɂ́A�_�O���t�A�܂���O���t�A�уO���t�A�~�O���t�A���[�_�[�`���[�g�ȂǗl�X�Ȏ�ނ̃O���t������܂��B�i��������e�ɂ���ēK�ȃO���t��I�����Ȃ��ƗL���ȑi�����ł��Ȃ����肩����l���~�X���[�h���Ă��܂��ꍇ������܂��B�Ⴆ�A�܂���O���t�́A���n��̕ω���\�����邽�߂̂��̂ł�����A�ꎞ�_�ɂ����鐔�l�̑傫����Δ䂳�������ꍇ�ɂ͖_�O���t�Ȃǂ�I�����Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��A�܂���O���t�ɂ��A���ΐ��O���t�������āA���I�ȕω���\������ꍇ�ɂ͍D�K�ł��i�ʏ�̕���ڐ��ł͗ʓI�ȕω��������ŕ\������܂��j�B

�b�D�\�����[������邱��

�O�q�̂悤�ɁA�O���t�\����p����ΊW�҂������������L���₷���Ȃ�Ƃ������_������܂����A�t�Ɍ����ƁA�i���͂��傫�������ɊW�ґS���ɓ�������������炷�\��������܂����璍�ӂ���K�v������܂��B���ł��A�ڐ��Ԋu��s�ϓ��ɂ�����A�������֑�\�������肷��ƁA����ׂł������Ƃ��Ă��A����l�Ɍ������ۂ�^���Ă��܂��܂�����A�O���t�쐬�̃��[���͂�����Ǝ��Ȃ���Ȃ�܂���B

�R�|�R�|�R�D�}�\�ɂ�����

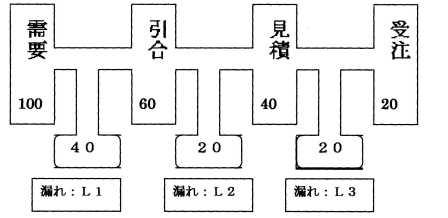

�}�\�ɂ���ď��M����̂Ƃ͕ʂɁA�f�[�^��}�\�����Ă݂āA����������_���ĂɊւ�����邱�Ƃ��ł��܂��B���}�́A���̈��ŁA�����ݔ��@�펖�Ƃ̔̔����i�Ɩ��ɏ]�����Ă������ɍs�����u���[�P�[�W�i�R��j���́v�����f�B�t�@�C�������̂ł��B

��̐}�́A�u���v�v100�ɑ��āu�v��100�Ȃ�Ύs��苒��100%�Ȃ̂ł����A���ۂɂ́A�u�����v�A�u���ρv�A�u�v�̊e�i�K�Ń��[�P�[�W�i�R��j�����������߂Ɏs��苒��20%�ɏI������Ƃ�����Ԃ������Ă��܂��B�悸�A�u�����v�̒i�K�́u�R��F�k�P�v�́A�ڋq�܂��͐v�������̓��А��i�ɑ���F�m�x�̒Ⴓ����Ȍ����ɂȂ��Ă�����̂ƍl�����A���̂k�P�̂��߂ɓ��А��i�����k�̓y�U�ɓo�ꂽ�̂�60%�Ɏ~�܂����Ƃ������ʂɂȂ��Ă��܂��B���ɁA�u���ρv�̒i�K�Łu�R��F�k�Q�v���������Ă��܂����A����́u�����v������Ȃ���A���А��i�̃��C���i�b�v�̕s���Ȃǂ���v���d�l�ɑΉ����邱�Ƃ��ł������ς��o�ł��Ȃ������̂���Ȍ����ƍl�����܂��B���̂��߁u���ρv�ɎQ���ł����̂͑S�̂�40%�Ɏ~�܂邱�ƂɂȂ�A�X�ɉ��i�����ɔs���Ȃǂ��āu�R��F�k�R�v��������20�Ƃ������ʂɂȂ����̂ł��B���̂悤�ɁA���[�P�[�W�i�R��j���N�������i�K���m�F���A���ꂼ��ɉ����Ƃ��čl������u�R��v�̌����������āA���ꂼ��ɑ����𗧈Ă��Ď��s����Ύ��i�s��苒���j�����P�ł���\�������܂�܂��B���R�Ɓu���i�s��苒���j�̉��P�v��ڕW�Ɍf���Ċ������Ă��A�K�ȑł����Ƃ͌��炸�A�ڕW���P�Ȃ�X���[�K���ɏI����Ă��܂��\��������܂��B